点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2025年11月7日,由中华预防医学会、国家卫生健康委百万减残工程专家委员会、国家神经疾病医学中心联合主办的2025年中国脑卒中大会(ISC2025)在国家会议中心召开。会上,业内专家学者分享和探讨了国内外脑血管疾病的最新研究进展,总结了我国脑卒中防治的形势与成效,并对“百万减残”工程工作进行了梳理与展望。

在“百万减残”工程的推进中,中医药积极融入脑卒中防治全链条,从药物临床应用,到疾病防治知识普及与康复技能培训,再到“中西医协同”提升患者运动、语言功能恢复,切实降低了脑卒中患者致残率。但中医药高质量循证研究不足制约了其临床应用,会上,首都医科大学宣武医院神经内科宋海庆教授对“血塞通软胶囊治疗缺血性卒中患者有效性和安全性的随机双盲对照研究(PANDA研究)”的解读,为中医药开展循证研究提供了高质量参考,成为本次大会的焦点。

脑卒中,俗称“中风”,是我国成年人致死、致残的首位原因。数据显示,我国每年因脑卒中死亡154万人,其中,缺血性卒中(IS)发病率居于首位,60%左右的脑卒中患者会遗留不同程度的残疾,给个人、家庭及社会带来了巨大的负担。

中国正经历着全球范围内大规模、快速的人口老龄化进程。我国卒中发病的年龄特异性率随年龄增长而显著攀升,老年群体已成为卒中疾病负担的主要承载者。

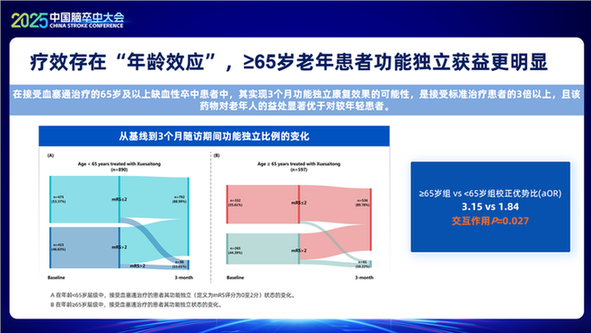

宋海庆教授介绍,PANDA研究最终结果显示:缺血性脑卒中发病后14天内的患者,在基于指南标准治疗的基础上,口服血塞通软胶囊治疗可以改善其3个月后的生活自理能力,且不增加不良反应。在全年龄层中“一视同仁”的安全获益基础上,65岁以上老年患者独立功能获益更显著,且未伴随严重不良反应风险增加。

血塞通软胶囊的核心成分三七总皂苷具有多靶点作用,可通过抗钙超载、抗炎抗氧化、抗神经细胞凋亡、减轻水肿、增加灌注和促进神经再生,改善脑卒中后原发性损伤和继发性损伤、保护血脑屏障完整性、改善侧支循环和神经功能重塑。这种多靶点协同特性,为“阿理疗法”被纳入相关诊疗指南提供循证支撑,也为老龄群体患者提供个性化临床诊疗方案。

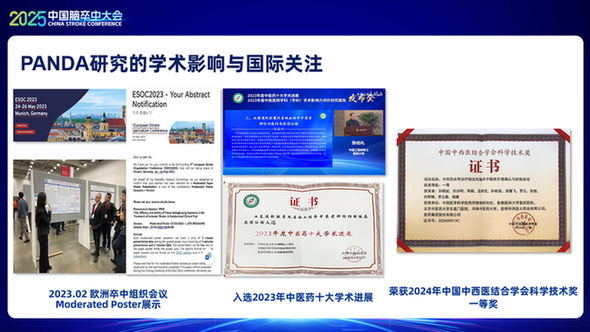

近年来,以PANDA研究为代表的中成药循证医学研究逐渐成为国内外脑卒中学术会议亮点,2025年8月该研究报告于越南神经病学年会分享,引起国际学者的热烈讨论,同时让中医药循证研究走向国际学术舞台。得益于传统医学的完整理论体系支撑,中成药核心应用基础扎实,但受限于循证医学,中医药的特色与优势难以获得国际医学界认可。

不过,在国家《“十四五”中医药发展规划》推动中成药循证研究,推动中成药在全球医学界获得平等认可,推动中医药扎根基层诊疗等政策的支持和引导下,中医药“防未病、治已病”的特色正在渐渐融入整个脑卒中防治体系,既依托政策支持完善循证证据,又发挥其个体化治疗优势,为国家“百万减残”工程注入持续动力,助力脑卒中减残目标落地。