点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

5月25日是全国大学生心理健康日,旨在传递:珍视自我、关爱心灵的美好寓意。

大学阶段是个体发展、身心成长、知识储备、健康素养培养的关键时期。随着我国高等教育的普及,大学生群体人数日益庞大。大学生的心理健康是他们发挥潜能、培养专业技能的保障。然而,第一次住宿的社交尴尬、同辈竞争的无形压力、考研就业的艰难抉择······这些现实难题,正成为大学生心理健康路上的“拦路虎”。

为此,光明健康联合清华大学附属北京清华长庚医院,策划推出短视频及漫画长图。以 “当古代医者遇上现代心理问题” 情景短剧,挖掘古代智慧与中医药文化的深厚内涵;用医生采访融合现代心理治疗理念的漫画,将专业知识化为实用小方法。我们希望借此提醒广大青年学生,学会了解自我、接纳自我,关注心理健康与心灵成长,不断提升心理素质,方能以饱满的精神与健康的心态,去拥抱他人、回馈社会。

注:图片由AIGC辅助生成

【本期话题】

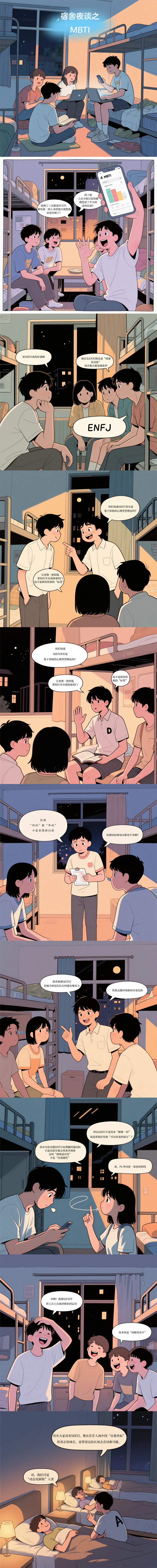

宿舍夜谈必聊MBTI,从选课到恋爱,有学生用16型人格解释一切。您如何看待大学生对性格测试的狂热?当学生说出“我是INTP所以社恐很正常”时,该怎么引导他们理性看待测试结果?

清华大学附属北京清华长庚医院精神心理科副主任医师肖雪:

大学生对MBTI的狂热现象,是青年群体在复杂社会环境中寻求自我认知、社交联结和确定性的心理投射。MBTI成为新一代的“社交名片”,降低人际沟在交往中通成本。大学生通过MBTI快速完成“我是谁”的身份建构,这种简单直观的分类系统满足了他们对自我定义的迫切需求。此外面对学业竞争、职业选择、亲密关系等多重不确定性,MBTI提供了一种“命运般的解释框架”,本质上是用性格决定论缓解现实失控感。这种对性格测试的依赖既有积极的自我探索意义,也可能隐含将性格固化的认知偏差。

MBTI是基于荣格理论的心理类型学工具,同一人多次测试可能得出不同结果,更适合作为自我探索的起点,而非行为指南。内-外向是连续维度,而非非此即彼的二元分类。INTP学生可能在熟悉的学术讨论中表现活跃,仅在陌生社交场合倾向于观察,这是情境适应性的体现,而非固定特质。性格是可以塑造的,MBTI的流行本质上是在快速变化的世界中寻找“自我坐标”的尝试,性格测试不应成为行为的解释终点,而是自我探索和成长的起点。

联合出品

监制

高赛

策划/记者

李然 郝梦晗

AIGC训练/制作

李然 郝梦晗

专家

清华大学附属北京清华长庚医院精神心理科副主任医师 肖雪