点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

2025年8月19日是第八个中国医师节。今年的主题为“德馨于行,技精于勤”。

为此,光明卫生特别策划《医言医行》系列报道,聚焦中国医生群体“言”与“行”的辩证统一。“医言”是入学誓言的庄严、诊室承诺的温暖、自我规诫的严谨;“医行”是听诊的专注、手术的精准、急诊的奔赴,是用坚守将“说过的话”变成“做到的事”。

值此医师节之际,我们走进医者日常,见证他们以言立信、以行践诺的故事,在 “德馨于行,技精于勤” 中感受对生命的敬畏与职业的忠诚,共同书写尊医重卫的时代篇章。

点击海报,聆听医者心声

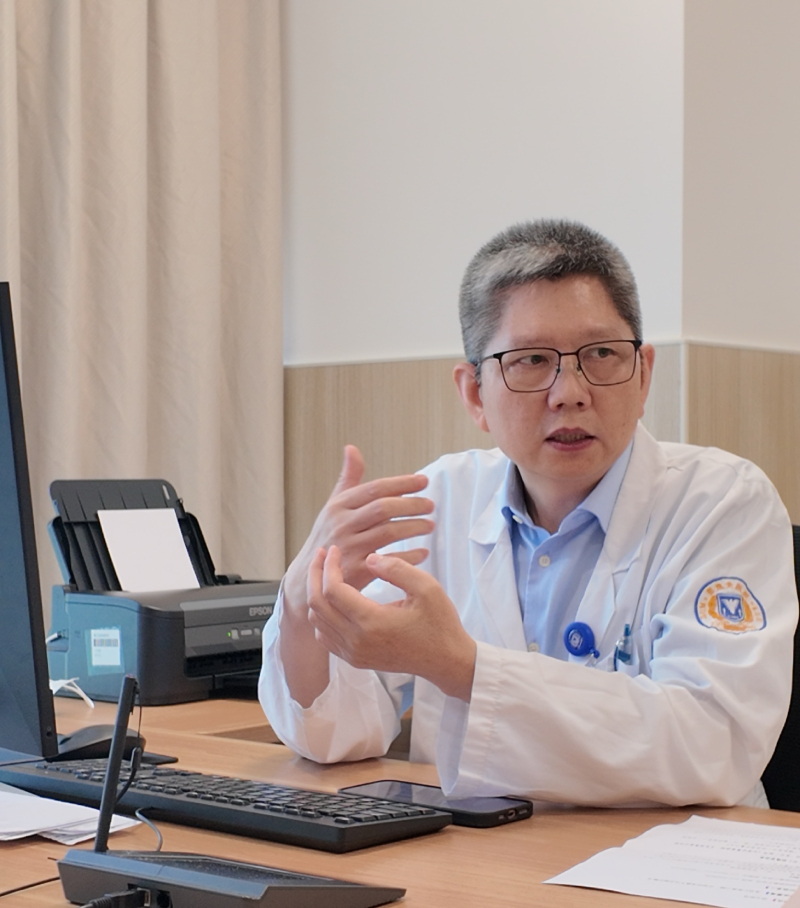

【本期医者】浙江大学医学院附属邵逸夫医院内分泌科主任、主任医师 周嘉强

从医数十年,周嘉强以 “河床与流水” 般的坚守,让理念的承诺在精准行动中落地。他是诊室里的 “解题者”,将每次门诊都视作严谨考试,在疑难杂症中寻找诊疗线索;他是病房中的 “暖心人”,以耐心沟通为患者开出 “安慰处方”,用共情之心体谅病患难处。

病房里的“安慰处方”

不久前出院的糖尿病神经病变患者,让周嘉强对“有时去治愈,常常去帮助,总是去安慰”有了更深的体会。患者下肢麻木的症状在夜晚格外明显,尽管用上了营养神经、改善循环的全套药物,效果却不尽如人意。“诊断明确但缺乏特效药时,医生不能只剩沉默。” 周嘉强说。

他和患者促膝长谈,解释病情波动的必然性,建议白天找点事做分散注意力,晚上放松心情及早入睡。同时,他仔细核对检查项目,砍掉不必要的化验,“能省一分是一分”。这种耐心沟通比药物更见效,患者出院时说:“周医生,知道你们一直盯着我的病,我就踏实了。”

疑难病的“破案式诊疗”

面对库欣综合征的疑难病例,周嘉强展现出另一种专业姿态。当从头到脚的检查都找不到病灶时,他没有放弃。“就像侦探查案,每条线索都不能放过。” 那段时间,他办公室的灯常常亮到深夜,国内外文献堆成小山,电话打给各地的专家同行请教。

最终找到病灶的那天,他长舒口气。“那种解开了谜题的成就感让我着迷。” 他说,每个病人都是独特的 “考题”,门诊就是考场,敬畏之心就是最好的应试态度。简单病情要抓细节,复杂病例要寻线索,这种坚持让他在医学道路上越走越稳。

言与行的“河床与流水”

被问及如何比喻行医中的“言”与“行”,周嘉强想到了河流与河床的关系。“河水是理念与承诺,河床是坚持与行动。”他解释道,再好的理念没有行动就是空谈,再细的操作缺乏理念就会迷失方向。

这种平衡在他的临床工作中处处体现:说话留有余地。“医学没有绝对答案”;行动却要精准,调整胰岛素剂量时甚至精确到 0.5 个单位。“诊断不能出错,治疗更不能马虎。” 他常对年轻医生说,医生的语言要给人希望,行动要让人放心。

医者的三重修行

在周嘉强看来,优秀医生要过三道关:共情关、学习关、好奇关。他能记住老患者的饮食习惯,会为经济困难的病人设计最省钱的治疗方案。“要站在患者的角度想问题,他们不是病历上的数字。”

医学发展日新月异,他的书架上永远摆着最新的指南和期刊。“一天不学习就可能落后,患者的健康容不得我们懈怠。” 面对罕见病和疑难杂症,永远保持好奇,他身上也总有股不找到答案不罢休的执着。

从医多年,周嘉强始终记得入行时的初心,对医学的敬畏、对患者的责任从未改变。就像他比喻的河流与河床,语言的暖流滋养人心,行动的基石承载生命,在医道长河中静静流淌,生生不息。

策划出品

记者 李然 郝梦晗

设计/制作 郝梦晗