点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按

5月25日是全国大学生心理健康日,旨在传递:珍视自我、关爱心灵的美好寓意。

大学阶段是个体发展、身心成长、知识储备、健康素养培养的关键时期。随着我国高等教育的普及,大学生群体人数日益庞大。大学生的心理健康是他们发挥潜能、培养专业技能的保障。然而,第一次住宿的社交尴尬、同辈竞争的无形压力、考研就业的艰难抉择······这些现实难题,正成为大学生心理健康路上的“拦路虎”。

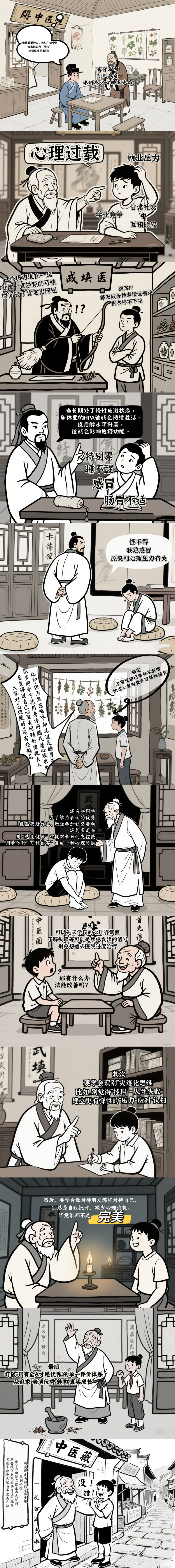

为此,光明健康联合清华大学附属北京清华长庚医院,策划推出短视频及漫画长图。以 “当古代医者遇上现代心理问题” 情景短剧,挖掘古代智慧与中医药文化的深厚内涵;用医生采访融合现代心理治疗理念的漫画,将专业知识化为实用小方法。我们希望借此提醒广大青年学生,学会了解自我、接纳自我,关注心理健康与心灵成长,不断提升心理素质,方能以饱满的精神与健康的心态,去拥抱他人、回馈社会。

注:图片由AIGC辅助生成

【本期话题】

“脆皮大学生”这个话题在网络上很火,说的是一些大学生看似身体强壮,实则身体状况不佳,容易生病受伤。从心理层面分析,您觉得这种现象反映出大学生存在哪些心理问题呢?又该如何改善?

清华大学附属北京清华长庚医院精神心理科副主任医师肖雪:“脆皮大学生” 现象的背后,往往隐藏着当代大学生群体在快速变化的社会环境中面临的心理困境。学业内卷、就业压力、社交比较等多重压力形成 “心理过载”,导致长期处于慢性持续性应激状态。HPA轴持续激活,引发皮质醇水平升高,影响免疫功能,表现为频繁感冒、肠胃紊乱、疲劳感难以缓解等。此外,社会对“心理脆弱”的污名化,使年轻人更倾向用“身体问题”代替“心理求助”,例如用“肠胃炎”解释因焦虑引发的呕吐,而非承认情绪问题。心理问题通过躯体化呈现,形成“生病比脆弱更易被接受” 的潜意识选择。还有部分学生通过“透支健康”维持表面光鲜(如熬夜赶作业、硬撑社交),用身体的 “可控伤害”对抗对未来的失控感。这种“主动脆皮”本质是对生活不确定性的心理防御。

建议普及新生心理健康课,让学生理解头痛可能是焦虑的信号,减少对身体问题的过度医疗化解读。帮助学生识别“灾难化思维”(如 “挂科 = 人生失败”),建立“压力 - 应对”的弹性认知。引导学生用“善待朋友”的方式对待自己,减少自我批评带来的心理消耗。打破“只有全A才是优秀”的单一评价体系。引导学生从“表演性优秀”到 “真实成长”中来,学习如何在压力中自洽生长。当教育能教会学生与不完美共处的智慧,社会能为青年提供更包容的价值坐标系,当每个个体都能在健康与成就之间找到动态平衡,“脆皮”现象才会从根源上得到缓解。

联合出品

监制

高赛

策划/记者

李然 郝梦晗

AIGC训练/制作

李然 郝梦晗

专家

清华大学附属北京清华长庚医院精神心理科副主任医师 肖雪